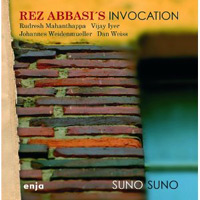

Suno Suno / Rez Abbasi's Invocation |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (初出:Into the Wild 2.0 | 大場正明ブログ 2011年11月5日更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

カッワーリーの一体性と精神性によって

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ジャズ界で大きな注目を集めるギタリストのレズ・アバシはパキスタン生まれで、4歳のときに両親と南カリフォルニアに移り、ジャズとクラシックを学び、ニューヨークを拠点に活動するようになった。 彼が“Invocation”というグループ/ユニット名をアルバムで名乗るのはこれがはじめてだが、2009年にリリースした『Things To Come』と基本的にメンバーは同じであり、実質的には『Things To Come』がInvocationのファーストで、こちらがセカンドということになる。 メンバー構成は、ギターと全曲の作曲がリーダーのレズ・アバシ、サックスがルドレシュ・マハンサッパ(Rudresh Mahanthappa)、ピアノがヴィジェイ・アイヤー(この三人については何度も取り上げているので説明はいらないだろう)、ベースがヨハネス・ヴァイデンミューラー(Johannes Weidenmueller)、ドラムスがダン・ワイス(Dan Weiss)。 『Things To Come』の時には、このクインテットに、インド系カナダ人(現在はニューヨーク在住)のヴォーカリストで、アバシ夫人でもあるキラン・アルワリア(Kiran Ahluwalia)が4曲に、チェロのマイク・ブロックが2曲に加わっていた。今回は完全にクインテットで勝負している。 『Suno Suno』に『Things To Come』とは異なるパワーが漲っているのには理由がある。アバシはこれまで、アルワリアとお互いにいい影響を与え合い、音楽性を発展させてきた。その繋がりに変わりはないが、ここにきてそれぞれに個性や新たな方向性を強く打ち出すようになった。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||