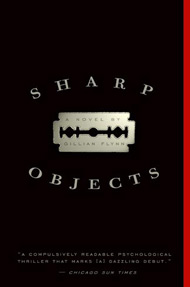

KIZU―傷― / ギリアン・フリン |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (初出:) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

閉鎖的な田舎町、歴史に潜む南部の影

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ギリアン・フリンはミズーリ州カンザスシティ出身の女性作家。英国推理作家協会賞の最優秀新人賞と最優秀スパイ・冒険・スリラー賞をダブル受賞した処女長編『KIZU―傷―』のヒロインは、シカゴの新聞社《デイリー・ポスト》の事件記者カミル・プリーカーだ。物語は彼女が、編集長のフランク・カリーから、ミズーリ州の最南端、ブーツのかかとの位置にあたる田舎町ウィンド・ギャップで起こっている事件の取材を命じられるところから始まる。 そのウィンド・ギャップでは、十歳の少女ナタリー・キーンが行方不明になっている。カリーがこの事件に関心を持ったのは、同じ町で一年前にも九歳の少女アン・ナッシュが殺害される事件が起こっていたからだ。そこで、ウィンド・ギャップ出身のカミルに白羽の矢がたった。 だが、カミルの心は重い。代々富を受け継いできた家に生まれた彼女には、母親アドラとの確執や妹マリアンの死という辛い記憶があった。そして、戸惑いながらも帰郷した彼女が取材を進めるうちに、ふたつの事件が関連性が浮かび上がるだけではなく、その真相は彼女の過去とも結びついていく。 この小説の中盤に、記事を送ったカミルと編集長カリーの間にこんなやりとりがある。 「この記事を印刷にまわす前、全員にミドルネームのイニシャルをつけていることでカリーがわたしをからかった。“やれやれ、南部人は形式とやらが大好きなんだな”。ミズーリは厳密に言うと中西部だと指摘すると、カリーは鼻で笑った」 ウィンド・ギャップは架空の町だが、物語では歴史における南部との繋がりや影響が独特の雰囲気を醸し出している。たとえば、カミルの実家の邸宅が以下のように表現される。 「母が住んでいるのは――かつてわたしも住んでいたのは――ヴィクトリア様式の手の込んだ邸宅で、屋上には露台、建物を一周するベランダ、裏に張り出したサマーポーチ、屋根から矢印のように突き出た頂塔がある。こぢんまりした部屋や小部屋が無数にあり、どの部屋へ行くにもなぜか遠まわりになる。ヴィクトリア朝の人びと、とりわけ南部に住んだヴィクトリア朝の人びとは、結核や流感にかかるのを避けたり、性の誘惑をかわしたり、わずらわしい感情を遮断したりするべく、たがいに距離を置くためにたくさんの部屋を必要とした」 また、ミズーリ州は19世紀半ばにアイルランドとドイツの移民が急増したが、この物語では町の信仰について以下のように綴られている。 「ウィンド・ギャップは、南部バプテスト教会の信徒が急増しつつある地域で唯一、カトリックの信仰を守っている。この小さな町の礎を築いたのはアイルランド移民団だった。ジャガイモ飢饉を逃れてニューヨークに着いたマクマホンやマローンたちは酷使され、(頭がある者は)西をめざした。セントルイスはすでにフランス移民が支配的だったので、アイルランド移民は南へ下って、自分たちの町を築いた。しかしその後、南北戦争後の再建期にあっさり追い出される。つねに州内で意見が分裂していたミズーリが南部の州としてのルーツを捨て去り、正式な自由州として生まれ変わろうとした際に、厄介なアイルランド移民たちは、ほかの望ましくない人びととともに追い出されたのだ。彼らは信仰を残していった」 こうした南部に関わる描写は、ある意味では、時の流れに埋もれて隠れているもの、見えなくなっているものを暗示しているともいえる。 そして、さらに印象に残るのが、現実に対する認識を掘り下げる独特の視点だ。カミルが子供の頃に感じていたことと現実の間にはズレがある。彼女が平穏な人生を歩んできたのであれば、大人になってからそれに気づき、修正することは難しいことではないかもしれない。しかし、彼女の場合には想像を絶するような困難をともなう。なぜなら彼女は、子供の頃に感じたことを皮膚に刻み込んできたからだ。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||