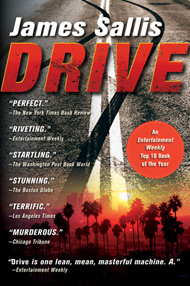

ドライブ / ジェイムズ・サリス |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (初出:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

まがいものの世界を |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ジェイムズ・サリスの『ドライブ』は、緊迫した状況から幕を開ける。フェニックス北郊のモーテルの一室。そこには三つの死体が転がっている。主人公の“ドライバー”は、映画のスタント・ドライバーをするかたわらで、強盗の逃走車両を運転する裏の仕事にも手を染めていたが、その逃し屋稼業で予想外の展開に巻き込まれることになった。 この小説は、そんな導入部から断片化されたふたつの物語の流れが交錯していく。一方では、このトラブルの始まりから決着まで事件の顛末が描き出される。そしてもう一方では、子供の頃の記憶にまで遡って、ドライバーの人生の軌跡が浮き彫りにされる。小説は非常に短いが、簡潔な表現のもとになる一字一句に無駄がなく、著者の鋭い洞察とあいまって、半端ではない密度と深みを生み出している。 ドライバーは、自分をトラブルに巻き込んだ張本人を突き止め、彼の流儀でけりを付けようとする。それが彼をさらなる窮地に追いやることになるが、この物語では事件の顛末は必ずしも重要ではない。サリスが描き出すのは、まがいものの世界であり、そのなかで燃えつきてしまう者と生き抜く者の姿だといえる。 たとえば、ドライバーが覚えている母親の印象は、物語が進展するに従って微妙に変化する。母親はある日、泥棒を稼業にする父親に肉切り包丁とパン切りナイフで襲いかかった。そのときのことは以下のように表現されている。 「従順で寡黙な女の見せたこの凶暴さは、いつ考えても驚きだった。たった一度のその突発的行動に、まるで全人生を集約してしまったかのようだった」 しかし物語が後半に進むと、ドライバーの記憶が正確とは限らないが、母親がその一瞬以外にも異常な行動を示していたことが明らかになる。彼女の狂気はどこから始まったのか。後半に挿入されるテーブルのエピソードは、それを示唆しているように思える。母親は、「アメリカ屈指のデザイナーの手になるアクセントテーブル、組み立て式」と書かれた広告を見て、それを注文し、幼い息子の前で組み立てる。 「母親はその都度その都度、ひとつひとつ説明書を見ながら、テーブルを組み立てはじめた。先端にゴムの滑り止めをそれぞれつけ、脚の下半分ができあがるころには、楽しげだった顔つきは(彼はずっと注意して見ていたのだが)、当惑に変わっていた。上半分を十字の筋交いとネジでつなぐと、表情は悲しげになった。悲しみは全身に広がり、部屋にあふれでてきた。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||